Certaines photographies ne se révèlent pas au premier regard. Moins immédiatement accessibles, elles demandent du temps. Mais si l’on s’attarde sur la composition, si l’on cherche à comprendre ce que le photographe a voulu transmettre, alors les questions émergent, le regard s’enrichit, et l’image prend une toute autre profondeur.

La photo que je vous propose aujourd’hui appartient à cette lignée-là. Elle parle de vide, de lumière, de forme, de temps suspendu.

Une scène banale, transcendée par la lumière

Un mur rose pâle. Une borne cylindrique noire, plantée au centre du cadre. Un carré de ciel bleu découpé dans la paroi. Un tas de feuilles mortes. Et une ombre en diagonale, douce et dentelée, qui traverse le mur. Voilà pour les faits.

Ici, ce qui aurait pu n’être qu’un simple coin d’architecture devient une sorte composition picturale. Le regard est happé non pas par un sujet en particulier, mais par l’ensemble, par le dialogue silencieux entre les éléments.

Entre Malevitch, Mondrian ou Rothko ?

Cette image fait humblement référence à l’histoire de l’art récente.

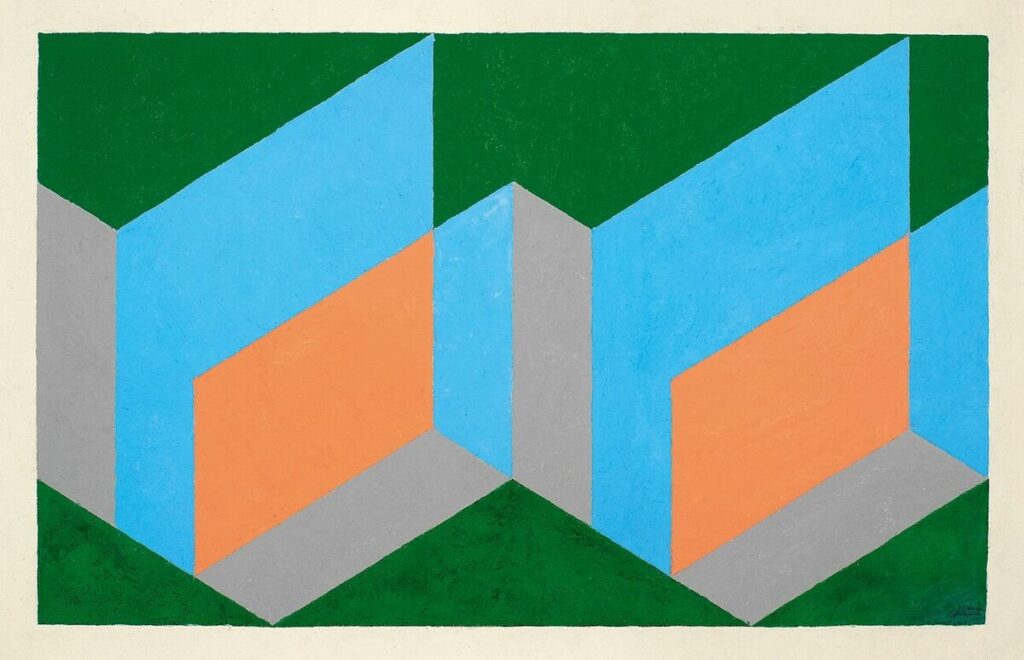

On pourrait évoquer ici la peinture abstraite du XXe siècle.

La sobriété géométrique fait immédiatement penser à Mondrian : formes simples, couleurs franches, équilibre rigoureux.

Mais là où Mondrian opposait verticales et horizontales strictes, cette image introduit une courbe inattendue : l’ombre ondulante sur le mur rose. Une ligne souple qui brise la rigidité, comme un souffle dans un plan trop parfait.

C’est le grain de désordre qui rend l’image vivante.

Quant au rapport au mur lui-même — cette surface plate, monochrome, vibrante par sa texture —, il évoque les toiles de Rothko, où la couleur devient matière mentale. Le rose ici n’est pas un simple ton. C’est une atmosphère.

Et puis il y a ce ciel découpé : un rectangle d’un bleu profond, pur, qui rappelle les aplats de Josef Albers.

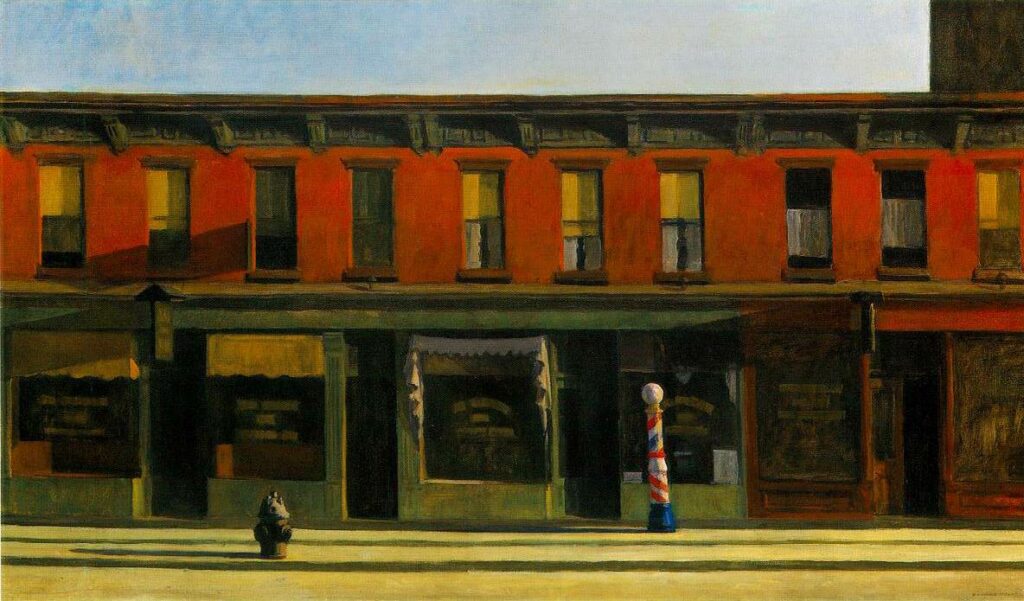

De manière un peu plus surprenante, la photo rappelle aussi certaines compositions d’Edward Hopper. Ce peintre américain est souvent cité comme l’inspiration de photographes de rue.

📸 Échos dans l’histoire de la photographie

Photographiquement, cette image s’inscrit évidemment dans la lignée de l’école de Düsseldorf et des photographes de la typologie formelle, comme Bernd et Hilla Becher, mais aussi Thomas Ruff ou Andreas Gursky.

Mais là où ces derniers s’intéressaient à la répétition industrielle, cette image montre la singularité du banal : un mur, un objet, un peu de lumière.

Elle est plus proche, peut-être, de la démarche de Luigi Ghirri, maître italien de la couleur et de l’absurde urbain, ou de Stephen Shore, dans cette façon de donner une dignité plastique à ce qui d’ordinaire échappe au regard.

Symbolique

Le cylindre noir, planté au centre, fait figure de totem. Il est l’axe, le point autour duquel tout s’organise. Il est à la fois massif et muet.

Les feuilles mortes, elles, viennent humaniser la scène. Elles évoquent le temps, les saisons, la décomposition — elles racontent une histoire de passage du temps.

Le ciel bleu, dans son carré net, est une échappée. Il représente l’ailleurs, le rêve, la promesse d’un autre monde derrière le mur. Un peu comme une fenêtre.

Et cette ombre diagonale, elle est le véritable moteur de la composition. Le détail sans lequel rien ne va.

Elle fait lien entre tous les éléments. Elle est l’instant qui ne se reproduira plus.

Vous êtes un poète. Vous m’apprenez à voir…